记者 汤红红

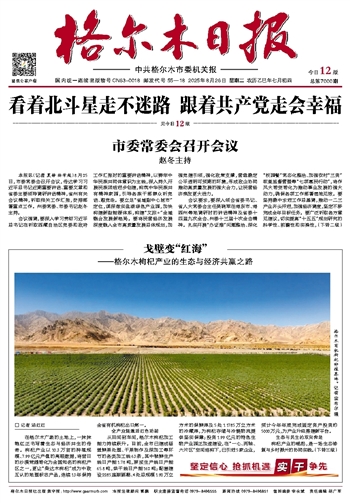

在格尔木广袤的土地上,一抹抹艳红正书写着生态与经济共生的传奇。枸杞产业以10.3万亩的种植规模、7.99亿元产值的亮眼数据,将昔日的沙漠荒滩转化为全国知名的枸杞产区之一,更让“柴达木枸杞”成为中欧互认的地理标志产品,连续13年保持全省有机枸杞出口第一。

全产业链激活红色动能

从田间到车间,格尔木枸杞加工能力持续跃升。目前,全市已建成涵盖鲜果处理、干果制作及深加工等环节的各类加工线63条,其中锁鲜生产线日产能1.78吨,原浆生产线日产能65.8吨,烘干线日产能162吨;配套建设2285座晾晒棚、4处总规模1.92万立方米的保鲜库及5处1.1785万立方米的冷藏库,为枸杞存储与冷链物流提供坚实保障;投资1.99亿元的特色生物产业园正加速建设,在“一心、两轴、六片区”空间结构下,已引进5家企业,预计今年年底完成固定资产投资约5000万元,为产业升级搭建新平台。

生态与民生的双向奔赴

枸杞产业的崛起,是一场生态修复与乡村振兴的协同实践。亿林万亩有机枸杞基地将4350亩荒漠变为绿洲,滴灌技术使水资源利用率提升60%;小岛村通过“以废治碱”技术改良盐碱地1600亩,红柳村“三色经济”示范基地让村民人均年收入从2800元跃升至3.2万元。

2024年,全市枸杞干果产量达2.51万吨,平均亩产达248.7公斤,总产值突破7.99亿元。产业壮大带动就业增收效应凸显,从种植到加工再到销售的全链条,直接创造1000多个就业岗位,间接带动超1万人就业,农牧民人均年收入迈过1万元大关,4112户种植户通过“企业+合作社+农户”模式,共享产业发展红利。

政策护航驶向新蓝海

格尔木市通过《扶持枸杞产业高质量发展工作方案》,培育出17家涉农龙头企业,其中国家级1家、省级3家,形成“亿林”“杞盛”等领军品牌集群。海关部门创新“农户+基地+海关+出口”模式,依托技术性贸易措施研究评议基地,为产品出口扫清障碍。未来,随着国际陆港综合保税区与精深加工项目的推进,格尔木枸杞正从“高原特产”向“全球健康消费品”加速蜕变。

监管赋能筑牢防护网

质量是枸杞产业的生命线。格尔木建成专业检测实验室,可开展38项检测项目,年定性检测超1000批次、定量检测200批次以上,流动检测车配备农残速测设备,实现快速检测常态化。市级财政投入77万元升级实验室,引入第三方机构开展检测及技术指导,同时制定《2025年农产品质量安全检测计划》,联合执法部门开展10次农资打假检查,筑牢农产品质量安全防线。

输出力拓宽市场空间

格尔木枸杞正加速走向国内外大市场。投资4000余万元建成的枸杞交易中心,已入驻商户50余家,累计交易额达2.05亿元。全市16家加工销售主体中,不乏国家级、省级龙头企业,8家具备出口资质的企业2024年出口枸杞393.1吨,出口额1779万元。品牌建设成果丰硕,“云朵”枸杞入选央视国货优选,“杞盛”等企业获高新技术企业认证,8家企业跻身“神奇柴达木”优品名录,120余种产品登陆“青藏优品”平台,25家线下体验店开门迎客。申请地理标志保护登记3个产品,累计组织14家优质涉农企业亮相各类展会,让格尔木枸杞的知名度与影响力持续攀升。

展望未来,格尔木市将持续深耕枸杞全产业链升级,以科技赋能品质提升,以品牌拓宽市场版图,推动“小红果”变身富民强县的“金果果”。政企农同心协力,让枸杞产业在乡村振兴的沃土上结出更多硕果,书写从“特色种植”到“产业标杆”的新篇章。